En la entrega anterior, acerca del bien humano fundamental de la salud con perspectiva progresista, vimos cómo la definición de salud adoptada por la OMS en 1946, con el impulso de Štampar, Sigerist y Sand, convirtió la medicina en un proyecto social.

Sin embargo, aquel concepto aún guardaba cierta relación con la biología humana y con la salud pública tradicional. Lo que vendría después sería una expansión casi ilimitada del significado de “salud”, impulsada por médicos comunitarios, salubristas y psicólogos humanistas que, tal vez sin proponérselo, prepararon el terreno para que la política sanitaria se transformara en una política de la vida en sentido total.

John Alfred Ryle, médico inglés y pionero de la medicina social en Gran Bretaña, fue uno de los primeros en insistir en que la salud no podía medirse únicamente por parámetros clínicos.

En The Natural History of Disease (1936) afirmaba que el médico debía comprender y modificar los hábitos, costumbres y creencias de la comunidad para mejorar la salud colectiva.

Esta formulación, aparentemente razonable, incluía una carga política sutil pero profunda. Si la salud depende de las creencias y costumbres, entonces la medicina adquiere legitimidad para transformarlas. La figura del médico se acercaba a la de un ingeniero social.

Geoffrey Vickers, jurista y salubrista británico, dio un paso más allá. Para él, la salud no era un estado de la persona, sino una relación dinámica entre la persona y su entorno social. En What Sets the Limits to Health? (1958), sostenía que la salud consiste en una continua adaptación a las demandas cambiantes del entorno.

Con esta definición, la medicina ya no solo debía prevenir o curar enfermedades, sino garantizar que la población se adaptara a los cambios que el propio sistema político y económico considerara necesarios. La salud se volvía, así, un objetivo en permanente redefinición, condicionado por las agendas de quienes controlaban el “entorno”.

Mientras Ryle y Vickers trabajaban en la esfera de la salud comunitaria, Abraham Maslow, psicólogo estadounidense y figura central del humanismo psicológico, transformaba el debate desde la psicología.

Su famosa pirámide de necesidades, en Motivation and Personality (1954), colocaba en la cúspide la “autorrealización” como meta suprema del ser humano.

Al incorporar este concepto en el campo sanitario, se abría la puerta a una visión de salud que incluía

aspectos subjetivos, emocionales y de desarrollo personal.

La medicina dejaba de ser un servicio para curar, aliviar, acompañar a las personas enfermas y se convertía en un medio para la plenitud humana según un ideal definido por expertos. Lo que hasta entonces era dominio de la ética o la filosofía, pasaba a ser competencia del sistema sanitario.

La convergencia de estas tres perspectivas —Ryle con su transformación cultural, Vickers con su adaptación social y Maslow con su autorrealización psicológica— creó un modelo de salud expansivo, casi sin límites.

Si la salud era equilibrio social, adecuación cultural y realización personal, entonces casi cualquier aspecto de la vida podía convertirse en objeto de política sanitaria: las relaciones familiares si afectan al bienestar, entran en el campo de la salud. El Sistema educativo si influye en la autorrealización, se convierte en asunto sanitario. Costumbres culturales si no se ajustan a los estándares definidos, justifican intervención.

Por consiguiente, la salud se convertía en una categoría política total, un contenedor capaz de absorber objetivos sociales, económicos y morales bajo el paraguas de “promoción de la salud”.

La incorporación de lo psicológico y lo comunitario al concepto de salud tuvo beneficios indudables. Ayudó a reconocer la importancia de los factores emocionales y sociales en la enfermedad. Pero también generó riesgos que hoy son evidentes.

Así, la invasión de la intimidad, ya que si la salud incluye emociones y creencias, el Estado y las instituciones sanitarias ganan legitimidad para intervenir en la vida íntima. La subjetivización del diagnóstico, lo que antes era objetivamente medible, signos, ahora depende de definiciones variables y culturalmente condicionadas. Politización del bienestar, la salud se convierte en una herramienta para legitimar políticas ideológicas bajo el pretexto de “promoción de la salud”.

Al final, el legado de estos pioneros de la salud total no fue tanto la mejora de la medicina, sino la expansión de su jurisdicción sobre la vida humana.

La medicina ya no se limitaba a curar a personas enfermas; comenzaba a modelar personas, comunidades y hasta proyectos vitales. Era el preludio de un siglo en el que la salud se convertía en una justificación universal de intervención político social.

Santiago del Nuevo Extremo, 27 de Septiembre del 2025.

Referencias Bibliográficas

• Ryle, J. A. The Natural History of Disease. Oxford University Press, 1936.

• Vickers G. What sets the goals of public health? N Engl J Med. 1958. Mar 20; 258(12):589-96.

• Maslow, A. Motivation and Personality. Harper & Row, 1954.

Nota:

Las entregas de Polites News, no son artículos académicos, sino escritos de divulgación para un público general, que no siempre tiene acceso a las discusiones y autores que inspiran muchas de las ideas en boga.

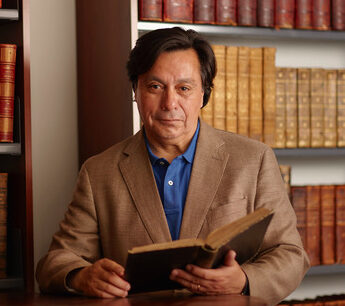

El Autor: Juan Carlos Aguilera P.

Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.

Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.

Fundador del Club Polites.

Contacto: clubpolites@gmail.com