En el debate contemporáneo sobre la eutanasia, pocos nombres generan tanto desconcierto como el de Philip Nitschke, médico australiano, activista, y autodenominado defensor del “derecho universal a morir”. Fundador de Exit International, Nitschke no solo promueve la legalización de la eutanasia para pacientes terminales, sino que aboga por el acceso irrestricto al suicidio asistido para cualquier adulto lúcido, sin importar su salud física o mental. En su doctrina, la muerte deja de ser un límite natural o ético y se convierte en prestación garantizada por el Estado.

Chile discute hoy cinco proyectos de “muerte digna”, impulsado por fuerzas progresistas bajo el discurso de la autonomía y los derechos. Lo que comenzó como excepción para casos extremos ya se formula como posibilidad regulada. En este contexto, el modelo radical de Nitschke se presenta no como extravagancia, sino como destino lógico de una cultura que ha convertido la autodeterminación en dogma absoluto.

“La opción de morir debe estar disponible como cualquier otro derecho civil. No es privilegio de los enfermos, sino parte del control que todo individuo debería tener sobre su vida” (Killing Me Softly, 2005, p. 57).

No sorprende, entonces, que Nitschke haya desarrollado Sarco, una cápsula impresa en 3D que permite al usuario morir al presionar un botón, sin intervención médica. “Muerte sin permisos”, llama a esta visión de emancipación final. Para él, no es el sufrimiento lo que justifica morir, sino el deseo de dejar de vivir.

“La vida debe poder abandonarse sin tener que justificarlo. La muerte no necesita permiso”. (The Peaceful Pill Handbook, 2007, p. 12).

En esta ética, la dignidad ya no está ligada a la fragilidad acompañada, sino a la eficacia del acceso. Quien no desea vivir, debe poder morir. Y el Estado, que antes protegía la vida, ahora está llamado a garantizar el suicidio.

En el caso chileno, los proyectos de ley sobre eutanasia han comenzado a deslizarse en esa misma dirección. Las categorías fundantes ya no son el dolor, el abandono o la falta de cuidados, sino la autonomía como principio rector. Lo que no se dice en la discusión parlamentaria es que en todos los países donde se ha legalizado la eutanasia, se ha producido una expansión de criterios: de adultos a menores, de terminales a crónicos, de sufrimiento físico a malestar emocional.

Pero frente a este escenario de administración de la muerte, surgen voces que resisten con esperanza: Cicely Saunders y Elisabeth Kübler-Ross. Ambas mujeres, médicos, dedicaron su vida a humanizar el proceso de morir, no a acortarlo. En ellas, el morir no es gestión de residuos ni escape, sino etapa última de una biografía que aún puede ser vivida con sentido.

Pionera en cuidados paliativos y fundadora del movimiento hospice, Cicely Saunders transformó radicalmente la atención médica al final de la vida. Para ella, el dolor no era solo físico, sino “dolor total”: corporal, emocional, social y espiritual. Y ante ese dolor, la respuesta no podía ser la eliminación, sino el acompañamiento compasivo.

“No puedes añadir más días a la vida, pero puedes añadir más vida a los días”.(Caring for the Dying, 2001, p. 11).

Saunders creó espacios donde los moribundos no eran tratados como desechos clínicos, sino como personas íntegras, dignas de escucha, consuelo y comunidad. Su enfoque no banalizaba el sufrimiento, lo reconocía como ocasión de encuentro. Donde la eutanasia ofrece silencio, ella ofrecía una Presencia. Así, con mayúscula.

“El sufrimiento no debe ser gestionado desde el control, sino sostenido desde el amor. Hay que estar con quien sufre, no solucionarlo”(Watch with Me, 1995, p. 33).

Para Saunders, la verdadera compasión no era acelerar la muerte, sino evitar que alguien muriera solo. Cada paciente era una historia que merecía ser concluida, no interrumpida.

Desde la psiquiatría, la suiza Elisabeth Kübler-Ross estudió durante años el proceso de morir, formulando las conocidas cinco etapas (negación, ira, negociación, depresión, aceptación) y añadimos nosotros, sentido. Pero su principal aporte fue restituir al moribundo su condición de persona: alguien que aún piensa, siente, necesita y enseña.

“La muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es el abandono, la soledad y la negación del valor de quien muere” (On Death and Dying, 1969, p. 251).

Kübler-Ross se opuso a la visión médica mecanicista, y sostuvo que cada persona moribunda sigue buscando —hasta el final— relación, significado, amor. Su acompañamiento era una pedagogía de la ternura, del escuchar, del estar. En su libro póstumo Life Lessons, lo resumió con fuerza:

“Lo que importa no es cómo mueres, sino cómo vives hasta el final. No estamos aquí para huir del dolor, sino para encontrar sentido a través de él” (Life Lessons, 2000, p. 203).

En una época que propone cápsulas para evitar el sufrimiento, Kübler-Ross propone la compañía como medicina. No un botón, sino una mano que acoge. No una cápsula, sino una palabra de amor. No eficiencia, sino vínculo.

Frente a la propuesta de Nitschke y al modelo chileno en discusión, el contraste con Saunders y Kübler-Ross no es solo médico, sino antropológico. Ellas afirman que el ser humano tiene derecho a ser cuidado, no solo a decidir su muerte. Que el dolor no se elimina con técnica, sino que se transfigura en relación con alguien que te ama. Que la dignidad no reside en la capacidad de decidir, sino en la capacidad de ser amado hasta el final.

Lo que está en juego no es solo una ley, sino la dirección cultural de toda una civilización. ¿Seremos una comunidad que ofrece razones para vivir, o un sistema que ofrece facilidades para morir? ¿Veremos en la fragilidad un llamado al cuidado, o un problema a resolver? ¿Tendremos el coraje de acompañar, o la prisa por eliminar?

La promoción activa de lugares de acogida y los cuidados paliativos, resulta una urgencia para cuidar la vida, cuando solo queda la esperanza… que salva.

Bibliografía

- Nitschke, Philip. Killing Me Softly: Voluntary Euthanasia and the Road to the Peaceful Pill. Exit

International, 2005. - Nitschke, Philip; Stewart, Fiona. The Peaceful Pill Handbook. Exit International, 2007.

- Nitschke, Philip. “Why Suicide Should Be Legal for All Adults”. Exit Newsletter, March

2019. - Cámara de Diputados de Chile. Proyectos de Ley sobre Eutanasia. (Boletines: 11577-11refundido.

11745-11. 16952-07) 11745). Disponible en www.bcn.cl - Saunders, Cicely. Watch with Me: Inspiration for a Life in Hospice Care. London: Darton, Longman & Todd, 1995.

- du Boulay, Shirley & Rankin, Jane. Caring for the Dying: A Practical and Pastoral Guide. London: Darton, Longman & Todd, 2001.

- Kübler-Ross, Elisabeth. On Death and Dying. New York: Macmillan, 1969.

- Kübler-Ross, Elisabeth & Kessler, David. Life Lessons: Two Experts on Death and Dying Teach Us About the Mysteries of Life and Living. New York: Scribner, 2000.

Santiago, Junio del 2025. San Bernabé.

Nota:

Las entregas de Polites News, no son artículos académicos, sino escritos de divulgación para un público general, que no siempre tiene acceso a las discusiones y autores que inspiran muchas de las ideas en boga.

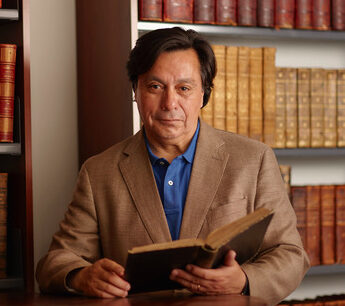

El Autor: Juan Carlos Aguilera P.

Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.

Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.

Fundador del Club Polites.

Contacto: 569 91997881.