Fue el miércoles 3 de agosto de 2022 cuando Giorgio Jackson, entonces ministro secretario general de la Presidencia, afirmó con seguridad y convicción, en una transmisión virtual en vivo: “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centroizquierda y la izquierda”.

Y, conforme se desarrollaba la conversación, en la misma línea del purismo moral y político, dejó grabado para la memoria histórica —para usar un concepto muy querido por la izquierda—: “Tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero”.

Las afirmaciones del ministro Jackson no eran algo nuevo. Durante años, la nueva izquierda chilena se presentó como una fuerza regeneradora, moralmente impoluta,

abanderada de la transparencia, la probidad y la justicia social. Los militantes del Frente Amplio —hoy gobernantes— no solo prometieron una nueva política, sino que se proclamaron encarnación ética de la nación. “Los nuestros tienen superioridad moral”, sentenciaban sin pudor, como si la verdad se heredara por linaje ideológico. Pero la historia, esa testaruda, les cobró la palabra. Y con intereses. Porque lo que hoy presenciamos no es solo un gobierno extraviado en lo administrativo, sino una maquinaria que ha erigido el engaño como principio operativo. No es casual, es la lógica del simulacro.

En este mismo sentido, se inscribe la candidatura de la comunista, Jeannette Jara, cuyo partido en enero del 2025, vuelve a confirmar su filiación ideológica con el marxismo leninismo, aunque ella ahora se declara socialdemócrata.

La “cultura de la mentira” —como la llamó Roger Scruton— ya no requiere gulags ni

censores armados. Basta con una cofradía de burócratas posmodernos, armados de lenguaje inclusivo, eufemismos y redes clientelares. El caso Convenios es el más visible, pero no el único. La operación ha sido masiva, estructural y con una descarada normalización del cinismo.

¿Quién responde por los traspasos millonarios a fundaciones sin historial ni rendición? ¿Quién da la cara por las consultorías fantasmas, por los montajes de asistencia social, por los informes pagados que jamás se ejecutaron? Nadie. O peor: todos se encogen de hombros.

En esta ética torcida, la mentira no solo es tolerada, sino que es premiada cuando sirve al “proyecto transformador”.

Y es que la posverdad no es una época sin verdad, sino una época que legitima la mentira como herramienta válida de lucha política. Así lo entendieron quienes llegaron a La Moneda. Lo que ayer denunciaban con escándalo, hoy lo ejecutan con eficiencia.

El discurso presidencial, por ejemplo, no admite errores: admite “desafíos”. Las renuncias no obedecen a corrupción, sino a “errores administrativos”. Las cifras de

delincuencia no suben: cambia “la forma de medir”. Las víctimas ya no son tales: son

“percepciones subjetivas de inseguridad”. Y en cada caso, la falsedad no es un desliz: es una política.

Asistimos a la era del simulacro, en la que la mentira institucionalizada destruye el nervio moral de la sociedad, porque obliga a los ciudadanos a fingir que creen lo que saben que es falso. De ahí la asfixia pública, la pérdida de confianza, la sensación de vivir en un país paralelo, donde la verdad ha sido exiliada del discurso oficial.

Así es como se ha ido incubando una letal cultura del engaño. La mentira se convierte en una forma blanda de despotismo: una dictadura de las apariencias, donde todo parece democrático, pero nada lo es. Pues el poder que renuncia a la verdad se hace tiránico, aunque conserve formas democráticas.

Santiago del Nuevo Extremo, 17 de Julio del 2025.

Nota:

Las entregas de Polites News, no son artículos académicos, sino escritos de divulgación para un público general, que no siempre tiene acceso a las discusiones y autores que inspiran muchas de las ideas en boga.

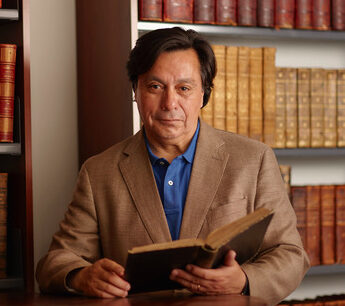

El Autor: Juan Carlos Aguilera P.

Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.

Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.

Fundador del Club Polites.

Contacto: 569 91997881.