En el documento de estudio 2, expusimos la dimensión teórica de la neolengua, desarrolllada en La langue de bois, por François Thom.

En este segundo texto, deseamos dar un giro práctico, con múltiples ejemplos, para una mejor comprensión del asunto y dar una lectura contextualizada a nuestro país y considerando el gobierno de turno.

En Chile, el gobierno del Frente Amplio —y su ecosistema discursivo de partidos aliados, intelectuales, ONGs, medios y académicos— ha erigido su propia versión de la neolengua. Ya no se trata del modelo soviético original, sino de una neolengua adaptada al marketing progresista, revestida de técnica, derechos y sensibilidad. Pero el resultado es el mismo: el lenguaje deja de nombrar la realidad y se vuelve una herramienta de dominación ideológica.

George Orwell advirtió que el objetivo de la neolengua era “reducir el ámbito del pensamiento”, haciendo literalmente impensable cualquier crítica al régimen. Lo que Thom analizó en clave soviética, y Orwell anticipó en clave distópica, lo estamos viviendo hoy en Chile.

En Chile, este discurso ha penetrado el aparato estatal, la educación, la política pública y los medios. El lenguaje oficial se ha vuelto una red de consignas que disfrazan lo ideológico como técnico, lo utópico como urgente y lo arbitrario como progresista.

Ejemplo:

Frases como “transversalizar el enfoque de género interseccional en todas las políticas públicas” se repiten en ministerios, municipios y universidades, sin que la mayoría entienda de qué se habla, ni se pueda discrepar sin ser tachado de retrógrado o “negacionista”. La imposición de este discurso ha vaciado el sentido común y empobrecido el debate público.

Cinco son los rasgos estructurales de la neolengua chilena.

Estereotipia

El Frente Amplio ha institucionalizado el uso de fórmulas vacías, que se repiten como mantras sin importar el contexto.

Ejemplos:

“Justicia territorial”, “Democracia sistémica”, “Gobernanza climática” “Mirada comunitaria” aunque no se sepa en qué consisten. “Cambio de paradigma”, aunque nunca se explicite cuál era el anterior ni cuál es el nuevo.

“Nueva forma de hacer política”, en boca de los mismos que encubren corrupción y abuso de poder.

“Estado cuidador”, aunque crece la violencia, la pobreza y la deuda hospitalaria. Estas fórmulas no explican, sino que impiden preguntar.

Dicotomía maniquea.

El discurso oficial del Frente Amplio divide a los chilenos en dos: “los que están por los derechos” y “los que quieren mantener privilegios”. Esta lógica moralista es propia de la neolengua: excluye el disenso como ilegítimo.

Ejemplos:

Si alguien se opone a la “educación no sexista”, se le acusa de patriarcal.

Si cuestiona la “perspectiva de género”, se le tacha de reaccionario o “antiderechos”. Si critica la inmigración ilegal, es “xenófobo”.

Si pide orden público, es “nostálgico de la dictadura”.

No hay espacio para la argumentación ni el matiz. El lenguaje reemplaza la verdad por la pertenencia tribal.

Tautología y vaciedad semántica

Muchos discursos del gobierno repiten términos que no significan nada fuera del ecosistema ideológico que los sustenta.

Ejemplos:

“Participación vinculante para construir comunidad en torno a los afectos”.

“Desarrollo sostenible con enfoque intercultural y decolonial”.

“Crear entornos seguros desde un enfoque comunitario de seguridad”.

Son frases que parecen profundas, pero no dicen nada. Funcionan como espejismos lingüísticos: distraen de los problemas reales mientras simulan compromiso.

Eufemismo sistemático y desplazamiento del sujeto, de la persona.

La neolengua chilena evita la responsabilidad. Usa eufemismos para encubrir el fracaso o la ideología.

Ejemplos:

“Gestión migratoria compleja”, en vez de decir descontrol migratorio. “Inseguridad percibida”, en vez de reconocer la ola delictiva. “Desafíos en materia educacional”, en vez de enfrentar la crisis del sistema. “Propuesta de gobernanza climática inclusiva” para justificar nuevas burocracias. “Conflicto socioeducativo”, en vez de violencia escolar. “Fenómeno multicausal vinculado a exclusión estructural”, en vez de delincuencia.

El responsable, la persona desaparece; el Estado se disuelve en abstracciones.

Función performativa: palabras que suplantan la realidad

El lenguaje ya no describe: reemplaza. Si se declara que “el Chile que soñamos ya comenzó” o “vivimos un nuevo pacto social” operan como afirmaciones mágicas que quieren producir por decreto lo que aún no existe.

Ejemplos:

Tras la rebelión del 18-0, el lema “Chile despertó” reemplazó toda posibilidad de interpretar críticamente la violencia. El “proceso constituyente paritario, plurinacional y ecológico” fue presentado como una certeza ética, no como una opción debatible.

La frase “Estado social y democrático de derechos” en la fallida constitución era un eslogan más que un proyecto jurídicamente definido.

Este mecanismo es exactamente lo que Orwell denunció: el poder crea un mundo paralelo mediante la palabra, y exige habitarlo sin crítica.

Lo esencial de la neolengua no es comunicar, sino blindar ideológicamente a quienes la usan.

En Chile, sirve para:

Evitar la rendición de cuentas. Si todo es “proceso”, nadie responde por resultados.

Excluir a los disidentes. No se discuten argumentos: se los cancela llamándolos “discursos de odio”.

Manipular emociones. La apelación constante a la “memoria”, la “empatía” o “los cuidados” busca reemplazar el juicio por la afectividad ideológica.

Crear burocracias ideológicas. Ministerios, observatorios, unidades de género, oficinas de interculturalidad: estructuras que reproducen lenguaje, no soluciones.

“Las palabras crean realidad”: la consigna del nuevo dogma. La frase “las palabras crean realidad” se ha vuelto el dogma central del progresismo lingüístico y lamentablemente utilizado por quienes dicen ser sus adversarios. Las palabras pueden distorsionar la percepción de la realidad, pero no la realidad misma. Nombrar un problema de otra forma no lo resuelve. Reconfigurar el lenguaje no transforma el mundo: solo puede engañar por un tiempo.

Ejemplos:

A las cárceles se las llama “centros de reinserción”.

Al aborto se le llama “interrupción del embarazo”.

A la violencia se le llama “expresión de malestar social”.

A la impunidad, “perspectiva restaurativa”.

Llamar “personas gestantes” a las mujeres no crea un nuevo sexo, solo distorsiona el lenguaje natural.

Decir “comunidades resilientes” cuando el Estado abandona a las poblaciones es una forma de violencia simbólica.

Pero la verdad permanece. Como escribió Orwell, “la neolengua era diseñada no para ampliar sino para reducir el alcance del pensamiento”.

La frase “las palabras crean realidad” puede ser un instrumento totalitario si se usa para silenciar el sentido común, borrar la historia o imponer una visión ideológica. En vez de crear mundo, lo manipula.

Como señala Hannah Arendt en La mentira en política, la manipulación del lenguaje permite manipular la realidad compartida. Cuando el lenguaje se desvincula de la verdad, el totalitarismo se hace cultural antes que institucional.

Como recuerda Robert Spaemann: “Donde se violenta el lenguaje, se está violentando al ser humano”. Recuperar el sentido común es recuperar el juicio. Y eso comienza con las palabras.

Entre esas cosas olvidadas está esta verdad simple: las palabras no crean la realidad. Solo la pueden nombrar, comprender y servir. Cuando las usan para reemplazarla, nace la tiranía.

Mientras la neolengua impere, el pueblo seguirá viviendo en una ficción ideológica. El primer acto de libertad es pronunciar una palabra verdadera.

La neolengua no es solo un problema de estilo. Es una amenaza a la democracia. Cuando el lenguaje se desconecta de la realidad, los ciudadanos dejan de pensar y el poder deja de rendir cuentas.

Hoy en Chile, lo vemos: quienes controlan el lenguaje, controlan la política. Si queremos volver a una política, con verdad y justicia, debemos recuperar primero las palabras que hacen honor a la realidad.

Bibliografía comentada: para saber más.

1. Thom, François. La langue de bois. Julliard,1987.

Obra seminal sobre el lenguaje ideológico. Descompone la estructura del discurso soviético, pero sus categorías son plenamente aplicables a

otras formas de manipulación lingüística.

2. Orwell, George. 1984. Secker & Warburg,1949.

Novela política que introduce la idea de “neolengua”: un lenguaje diseñado para impedir el pensamiento crítico. Fundamental para comprender la

función política del lenguaje en regímenes totalitarios o ideologizados.

3. Klemperer, Victor. LTI. La lengua del Tercer Reich. Minúscula, 2002 (ed. orig. 1947).

Diario de un filólogo alemán que muestra cómo el nazismo colonizó el lenguaje cotidiano. Demuestra que la ideología no necesita violencia directa si logra controlar las palabras.

4. Arendt, Hannah. Verdad y mentira en política. Ediciones Paidós, 2006.

Breve ensayo sobre cómo el poder manipula el lenguaje, y cómo las ideologías modernas operan reemplazando hechos por relatos.

5. Zinóviev, Aleksandr. Homo Sovieticus. Plon,1985.

Crítica satírica y sociológica del modo de vida soviético, incluyendo su retórica. Describe cómo la lengua de madera destruye el pensamiento y la verdad.

6. Michéa, Jean-Claude. La escuela de la ignorancia. Editorial Impedimenta, 2016.

Crítica a la pedagogía y a la retórica progresista que disfraza su ideología bajo apariencia de neutralidad científica y democrática.

7. Delsol, Chantal. El totalitarismo posmoderno. Ediciones Encuentro, 2020.

Analiza cómo el lenguaje de las nuevas ideologías progresistas replica los mecanismos del totalitarismo clásico. El control del lenguaje es uno de los puntos centrales.

8. Spaemann, Robert. Ética: cuestiones fundamentales. Eunsa, 1994.

Ofrece fundamentos filosóficos sobre la relación entre lenguaje, verdad y persona. Spaemann defiende que el respeto al otro comienza con la honestidad al nombrar.

9. Pieper, Josef. Abuso del poder, abuso del lenguaje en La fe ante el reto de la cultura contemporánea (sobre la dificultad de creer hoy) Rialp,1980.

Ensayo sobre cómo la corrupción del lenguaje prepara el terreno para la corrupción política. Toda tiranía comienza por tergiversar las palabras.

Santiago del Nuevo Extremo, 13 de Julio del 2025

Fiesta de san Enrique y en Chile, Santa Teresa de Jesús de los Andes.

Nota:

Las entregas de Polites News, no son artículos académicos, sino escritos de divulgación para un público general, que no siempre tiene acceso a las discusiones y autores que inspiran muchas de las ideas en boga.

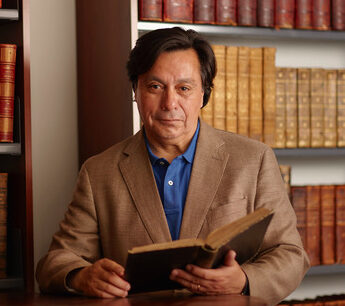

El Autor: Juan Carlos Aguilera P.

Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.

Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.

Fundador del Club Polites.

Contacto: 569 91997881.